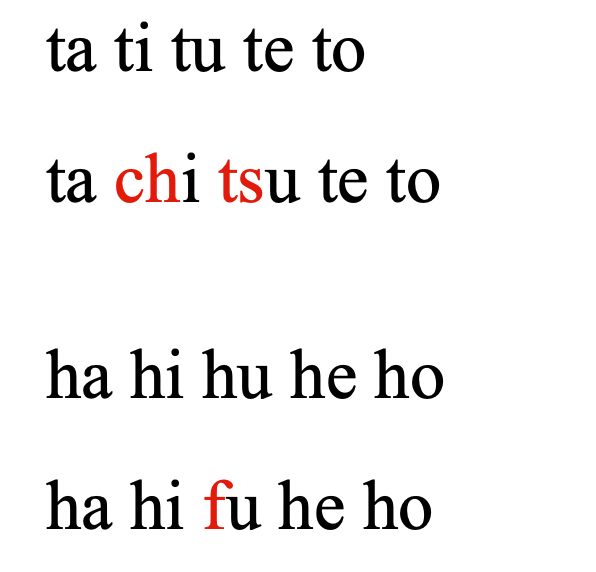

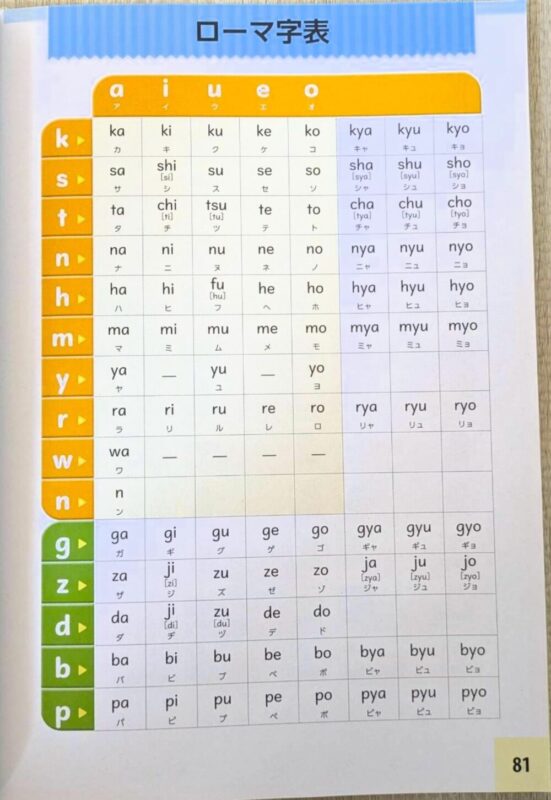

国語審議会が「訓令式ローマ字を排してヘボン式に」という案に関する、柴田先生のご意見

国語審議会の「訓令式ローマ字を排してヘボン式ローマ字に」という提案に関して、柴田武史先生がFacebookにご意見を投稿されていました。私も非常に共感できるので、多くの方に読んでいただきたいので、ここでコピーペーストしてシェアさせていただきたいと思います。「愚かなこと」というような厳しめな言い方も所々されているので、ちょっと怖い方をイメージされるかもしれませんが、実際お話しさせていただいた印象では、決してそんなことはありません。非常に面倒見の良さそうな方です。

英語系の先生は、ヘボン式ローマ字を薦めるイメージがあるかもしれませんが、英語の発音やフォニックスを重視する先生はむしろ逆で、訓令式を薦める傾向があるように見えます。それも、以下を読んでいただければ、納得できるのではないかと思います。

「はひふへほ」を、ヘボン式のha hi fu he hoではなく、訓令式のha hi hu he ho を推すのは、福岡出身の方ならなおさらだろうと思われます。このようなやや笑い話的な要素も含まれているので必読です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

国語審議会が訓令式を排してヘボン式をと考えています。これは愚かなことです。

訓令式よりもヘボン式ローマ字の方が「国際的だ」「外国人にわかりやすい」などと無邪気に言う人は、「外国人=英語国民」という思い込みにとらわれています。英語以外の外国語を知らない日本人は、多くの言語でラテン文字を利用しており、言語が異なればつづりの規則も異なるということも知りません。

「チをtiと書いたらチとは読んではもらえないから、chiと書くべきだ」と言う人が英語のtipやticketをチップとかチケットと読んでいるのも滑稽ですが、そもそも、英語以外の外国語では、例えばchipをチpとは読まないことも多いのです。フランス語ではchipは「シ」です。イタリア語では「キp」、ドイツ語では「ヒp」です。中国語のラテン文字表記(ピンイン)では、日本語のチはqiというつづりが一番近い音になります。ブラジルでのポルトガル語ではtiはチです! 結局、チをchiと書こうというのは英語話者たちに媚びているだけのことです。

英語はつづりと発音の関係が相当いいかげんなので、chipはチpでも、chiはカイと読み、ギリシャ文字のχの名前を意味します。ですから、アメリカ人に「血」という日本語をchiと書いてみせても、カイ=χと思うことはあっても、チとは思ってくれません。英語でChristianのtianをティァンとは読まずにチャンと言っているのに、訓令式ローマ字でチャンをtyanと書くことを「外国人にとってわかりにくい!」と責めるのは不見識です。

私が特に嫌いなヘボン式のつづりがfuです。[f]という子音は日本語にないのにフをfuと書かせるのは適切ではありません。日本人は英語のwho /hu:/とfood /fu:d/の語頭の子音の違いを聞き分けることができないので、フーとフードだと思っています。ですから、「福」をfukuと書いて英語話者から/fú:ku:/と言われても、hukuと書いて/hú:ku:/と言われても、そのどちらも私たちの耳にはフークーにしか聞こえないのです。従って、fuだろうが、huだろうが関係ないのです。それなのに、なぜfuという書き方に執着するのでしょうか。日本語のフの子音は[f]でも[h]でもない[ɸ]です。この子音は英語にありません。

しかし、fukuという文字列は、英語がわかる人たちには fu.kやfu.k youを連想させるため、福岡空港の空港コードFUKは相当な笑いものになっています。(HUKというコード名のボツワナのHukuntsi Airportにはそんなことはおきないでしょう) 私の故郷の福岡もFukuokaと書かれるので、Fuk-u-ok-a→Fu.k you, OK, ah!のような下品なダジャレもあります。福岡をHukuokaと書き、空港コードをFUKからHKKのような感じのものに変更してくれればどんなにありがたいことかと私は常々思っています。成田はNRTで、羽田はHNDなので、何の問題も起きていないでしょう。

日本人にとって「福」という文字と「ふく」という音は縁起のよいものです。下品な英単語を連想させるfukuではなくてhukuと書くことを標準としてほしいものです。

私は自分の名前のローマ字表記をSibata Takehumiとしています。旅券ではShibata Takefumiです。外務省がヘボン式に基づくローマ字表記を強制しており、ひとたびそのつづりの名前で旅券を作ったらその後は変更することが許されないので、こちらはこのままです。

しかし、旅券を作る前にすでにクレジットカード利用やその他の社会生活の場面で訓令式のつづりを使ってきたという「実績」があればそのつづりを使えます。

例えば、福田ミチコさんが「Mitiko Hukudaというつづりでクレジットカードを発行してもらって使ってきたし、その他の場面でもこのつづりでやってきた」ということを申請すれば、Mitiko Hukudaで旅券を作ることができます。海外でクレジットカードの名前と旅券の名前のつづりが違うと困ります。クレジットカードでHukudaでやってきたのだから、旅券もそれで発行してくれと申請するのです。

「ローマ字「ヘボン式」基本に 4月から答申案議論 文化審」の記事へのコメントとして以下の文を書いた人がいました。まったくその通りだと思います。私は100%賛成です。

以下引用―

訓令式ローマ字表記は、仮名や漢字を廃止するときのことを考えて考案された。だから、国語の教科書にも載っていた。今でもローマ字は国語の教科書に載ってはいるが、もはやキーボード打ち込みのためだ。対してヘボン式は英語式だ。日本語の音韻に合っていない。ざ行の「じゃ」をzyaとせずjaにすべき理由など全くない。小学校で訓令式を学んだのに、中学校では英語でヘボン式を学び、混ざる子供がいる。ヘボン式の綴りが国際的に自然だなどということは言えない。最近、パスポートのためには更に英語よりの表記法が認められたが、廃止するべき。例えば、長音符の代わりにhを母音の後に置く、などだ。ただし長音符は不便であり、日本語の長音は単に長いだけではない。フィンランド語のように、同じ母音を2つ書くことが実用上もベストである。ヘボン式を標準とするということは、もはや金輪際、日本語をローマ字化することをあきらめるという意味である。